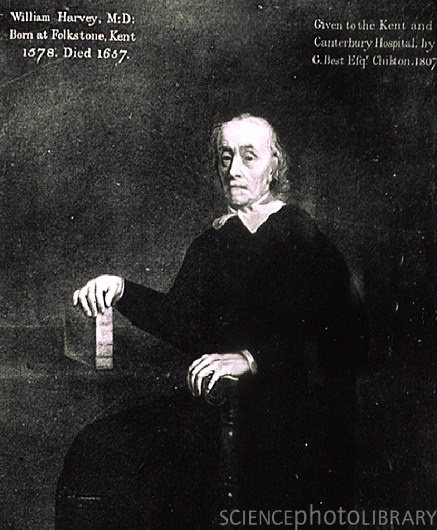

The heart of animals is the foundation of their life, the sovereign of everythingwithin them, the sun of their microcosm, that upon which all growth depends, from which all power proceeds.1628年,在他的經典之作《生物體內心臟及血液運動的解剖學研究》中,發現血液循環的哈維(William Harvey,1578-1657)以上面的句子開卷,也開啟了心臟作為血液循環的唯一驅力的新頁,終結了一千多年來以肝臟為主角的迷思。除此之外,這本書同時也開創了以定量方法來研究醫學問題的新紀元。哈維算出心臟每天輸送的血量遠遠超過體重,從而推翻了先前認為的血液是肝臟不斷地由食物所製造出來的想法。〔詳見《蛇杖的傳人-西方名醫列傳》(時報出版社)〕

三百多年後,以定量量測來研究心臟已經不是件新鮮的事了。五花八門的各色儀器可以把各種想像得到的物理量都量得無比精確,讓哈維的估算相形失色。不過,即使有一大堆精確的數據,無法見微知著也沒有用,還是無法避免令人遺憾的誤判或誤診。倒楣一點的,遇上所謂的「閔希豪生症候群」(Munchausen syndrome)的患者,甚至還可能會受騙上當,賠上一世英名。在《搶救心跳》這本書中,就描述了一位懂得操弄心電圖的閔希豪生症候群患者,把一堆醫生唬得團團轉,以為他命在旦夕呢!

還沒有服過兵役又居心叵測的同學,大概會很想知道這位仁兄是如何辦到的,以便如法泡製,取得免役資格。答案很簡單,就在《搶救心跳》這本書裡。不過,要小心,有許多物理學家正在協助醫生分析數據,可以把叵測的心測得清清楚楚地,讓你吃不了兜著走。

想知道生物物理學如何研究人心的,想逃掉兵役又不被逮到的,千萬別錯過,明天,十二月二十八日(週四),中午十二點十分,中研院物理所的吳明佳博士將要告訴大家,人心到底有多難測。